Vor 38 Jahren begann das dramatische Wochenende in Genf, dass mit dem Tod des früheren Ministerpräsidenten Dr. Uwe Barschel endete. Er wurde am 11. Oktober 1987 gegen 13.30 Uhr tot in der Badewanne des Zimmers 317 im Hotel Beau-Rivage gefunden. 1994 kam der mit Untersuchungen beauftragte höchst renommierte Wissenschaftler Prof. Hans Brandenberger zu dem Ergebnis, dass Barschel sich nicht selbst habe umbringen können, da er durch ein Gift schon bewusstlos gewesen sei, bevor weitere Mittel seinem Körper zugeführt wurden. Schon zuvor waren große Fehler bei der Spurensicherung am Tatort und Einwirkungen auf den Körper bekannt geworden. Die These vom Selbstmord geriet immer stärker ins Wanken. In meinem Buch „Der Fall B. – Der Tod, der kein Mord sein darf“ hatte ich 1992 bereits wichtige Hinweise veröffentlicht. Sie haben sich seither immer mehr erhärtet, wie zum Beispiel die fremden an Kleidungsstücken von Barschel gefundenen DNA-Funde 2012. Ich hatte diese Untersuchung gefordert. 1997 hatte die Staatsanwaltschaft Lübeck das Todesermittlungsverfahren eingestellt, weil sie zwar von Mord ausgehe, aber keinen Täter habe ausmachen können.

Barschel-Affäre

Barschel-Tod: Die Indizien sprechen eine klare Sprache

Ohne meine Forderung nach einer DNA-Untersuchung an der Kleidung von Dr. Uwe Barschel wüssten wir bis heute nicht, dass es fremde DNA bei ihm gab. Das Ergebnis machte schon 2012 Schlagzeilen: Fremde DNA wurde gefunden. Wo fremde DNA ist, muss mindestens eine 2. Person sein. Eine Stichstelle im Magen, die normalerweise von einem Schlauch stammt, Hämatome, die in Genf weggeschminkt wurden, fremde Substanzen in Flasche, Glas, Schuh und Matte im Zimmer 317 des Beau-Rivage in Genf, in dem Barschel am 11. Oktober 1987 starb, Bilder, die nichts wurden, diverse Ermittlungsdefizite – sie vermitteln ein klares Bild. Und so beendete auch die Lübecker Staatsanwaltschaft 1997 / 1998 ihre Ermittlungen mit dem Ergebnis, dass es Mord sei. Ermittlungen übrigens, die nicht frei von Hemmnissen, Druck und dem Vorenthalten von Informationen waren.

Barschel-Affäre: Der dubiose Pfeiffer

Er war als schillernder Journalist in Bremen bekannt, der es mit der Wahrheit nicht so genau nahm und der gern auch mal weit übers Ziel hinausschoss, hielt zeitweilig Trauerreden, verkaufte Eis – Reiner Pfeiffer, der durch seine „Enthüllungen“ über den Ministerpräsidenten Dr. Uwe Barschel und dessen Staatskanzlei nicht nur die ersehnte Bekanntheit erreichte, sondern auch mehr als 150 000 Mark einstrich. Vom SPD-Politiker Günter Jansen gab es einige Zeit nach der Affäre noch mal rd. 40 000 Mark dazu, in der „Schublade“ angespart und aus „sozialen“ Gründen. War Pfeiffer wirklich bedürftig? Ein Blick auf sein damaliges Konto könnte Klarheit bringen. Barschel hat Pfeiffer mit Blick auf seine Einstellung nur einmal gesehen, verließ sich auf Empfehlungen. Das war ein Fehler des Ex-Ministerpräsidenten. Mehrere Staatsanwaltschaften und Gerichte, die in den Jahren nach der Affäre zu ermitteln hatten, hielten Pfeiffer für nicht glaubwürdig.

Barschel-Affäre: Ein einseitiges Bild 1987

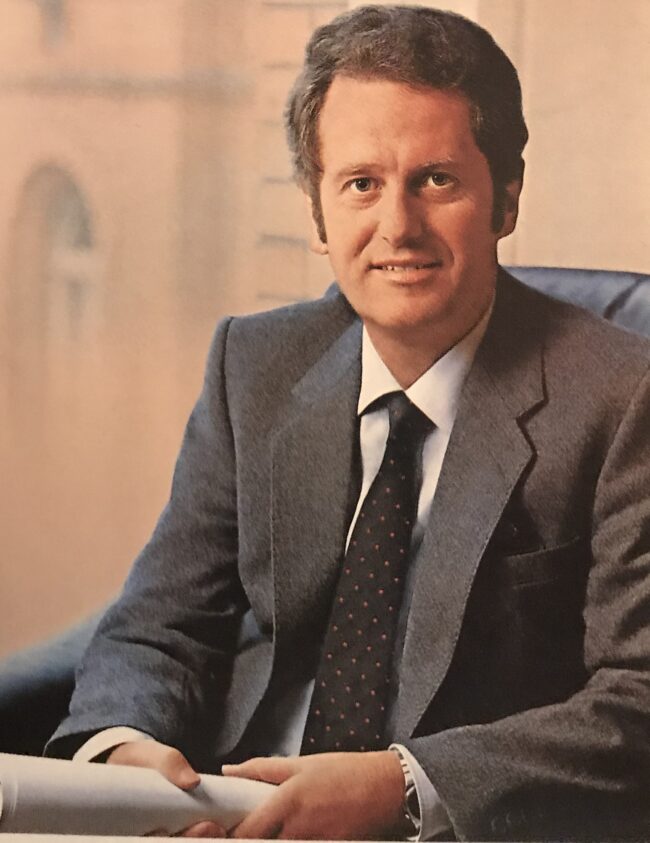

Nachdem er seit dem Vortag der Landtagswahl am 12. September 1987 mit den Vorwürfen konfrontiert worden war (der NDR unterbrach sein Programm, um die Pfeiffer-, SPD- und SPIEGEL-Darstellungen spektakulär zu verbreiten) und als Ministerpräsident Ende September 1987 („Weil das Wohl das Landes meinen Rücktritt gebietet“) zurückgetreten war, wurde es schnell politisch einsam um ihn: Dr. Uwe Barschel.

So ist es oft, wenn auch nicht immer in der Politik: Wer oben steht, hat viele Freunde, wer fällt, weniger oder kaum noch welche.

Aber er war alles andere als verzweifelt, sondern durchaus kämpferisch. Ich habe mit einer Reihe von Menschen gesprochen, die ihn damals erlebt haben. Wovon wir seinerzeit nichts hörten, war das Wissen führender SPD-Politiker über die Kontakte ihres Pressesprechers Klaus Nilius mit Reiner Pfeiffer mindestens seit Juli 1987 und die Unglaubwürdigkeit diverser Pfeiffer-Behauptungen. Und: Dass es auch aus Schleswig-Holstein Komponenten in die internationale Politik der Waffengeschäfte gab. Und: Dass Behörden aus dem Sicherheitsbereich über mehr Informationen verfügten, als sie zu erkennen gaben. Der 2. Untersuchungsausschuss im Landeshaus (Schubladen-Ausschuss. 1994 – 96) korrigierte das einseitig negative des ersten über Barschel, Gerichte und Staatsanwaltschaften desgleichen.